HOME > BANDIT1200の部屋 > メーター周りをいじってみる その3

メーター周りをいじってみる

その3 針を発光させる (2012/02/23)

スポンサードリンク

結構長いので、読むのが面倒な場合は画像だけどうぞ。

さて、その2 で挙げた以下の3つ。

2までは完了したわけですが・・・。

1. 色を変えたい(赤か白かな。) 完!

2. デザインを変えたい 完!

3. LEDで針を自発光させたい!

実は、3の針発光をやるのを見据えて2までを進めていたんです。 ヽ( ̄▽ ̄)ノ ナハハ♪

振り返ってみると・・・

・透明な材質の針を選んだ。

→ 針の材質自体が着色されているものだと、うまく光らないから

・白にペイント

→ どんな色の発光にも対応できるから。

さてさて。

では、自作でメーターの針を発光させるため、毎度おなじみの作戦を練ります。

その1 何色に光らせるか?

これは最後まで悩みましたけど、白を選択。

赤もいいんだけどね。青の照明に赤の針だと遮光をきっちりやらないと色が混じってケバくなりそう。

Bandit1200のカスタムコンセプトは 「豪華」 だからね。

白なら綺麗だしいいかな、って。

その2 光源をどうするか

これが考えるまでもなく最大の問題なんだよね。

(━_━)ゝウーム

あらためてメーターの構造を見てみると・・・

メーターパネルと、ステッピングモーター(針を回す部分)には隙間がない。もうこれでもかってくらいぴったり。

・・・こんなところで精度出さなくてもいいのに。さすがスズキ。

隙間がないのなら当然光源を入れることなんかできないわな・・・。

どうにか出来ないものかと考えメーターパネルの土台(アクリル製)の厚さを計ってみると・・・およそ4mm。

4mmあれば、どうにかいけるかもしれない (o ̄ー ̄o) ムフフ

その3 材料集め

どうにかなりそうなので、材料を物色。

まずはLED。4mmという制限をクリアするためには砲弾型LEDは使えない。

そこで思いつくのは、その1で使用したチップLED。

こいつの厚さは1.9mm! すばらしい。

またしてもエルパラにて、3528のホワイトを5個用意。 (350円)

今回は打ち替えるわけじゃなく新規設置なので、抵抗かCRD(定電流ダイオード)が必要。

ここはエルパラの説明通りにCRD E-103を2つ使う作戦。 10本単位なので10本購入。(300円)

基盤が必要だよねってことで、

曲がる基盤ミニ 100x180mm

(480円)

これの決め手は、はさみで切れるってことと、厚さ0.2mmってところ!

これならLEDと足しても、たったの2.1mm!

あとは配線用に以下を購入。

電源用

電線UL1007 AWG20 0.52sq 赤 & 黒 (1メートルで各50円)

LEDとLEDの間の配線用

スズメッキ線 10m巻き 0.5mm

(330円)

合計で1,680円です。 なかなかリーズナブルでいいね。

では、材料がそろったところで作業行ってみよー!!

まずは光源を入れるスペースを確保するところから。

いきなりだけど、これがメーターパネルの土台。

分解のやりかたは、メーターいじり その1を参照すればわかると思います。

こいつの、メーター軸の周りを削ることで土台の厚み4mm分のスペースを確保しちゃおうという作戦。

だいたいメーター針の黒いキャップ部分と同じくらいに広げてやる。

こんな感じ。どうせ見えなくなるので大体でOK。はんだこての先端をナイフにしたもので切りました。

ここポイントなんですけど、切断面をタッチペンで黒く塗装しておく。

なんでかというと、ここのスペースにLEDを入れるからです。つまりLEDの光が、断面を通してパネル全体に広がってしまうのを防ぐためです。

これやるのとやらないのとでは、かなり差があります。

次に光源を作ります。

大きめに取った基盤に、LEDを配置して配線していく。

手順としては、スルーホールに半田のせる。

半田をとかしつつ、LEDを取り付ける(片側だけ固定)

3つLEDを配置したら、間をスズメッキ線でつないでいく。

LED間の接続だけど、先にLED側とスズメッキ線に半田を乗せてからくっつけるといいかな。

あと、LEDに対して垂直にスズメッキ線を付けようとすると接地面積が小さくなってしまうので水平に(横向き)にやるといいと思います。

□-□-□ ←こうじゃなくて・・・

□U□U□ ←こんな感じ。

(-、U:スズメッキ線。 □:LED)

ちなみにこの基盤。スルーホールがすぐ取れてしまいます。もろいので気をつけて作業する必要があります。

おかげで何個かやり直すはめになりました。 おまけにLED1つダメにしてしまった。

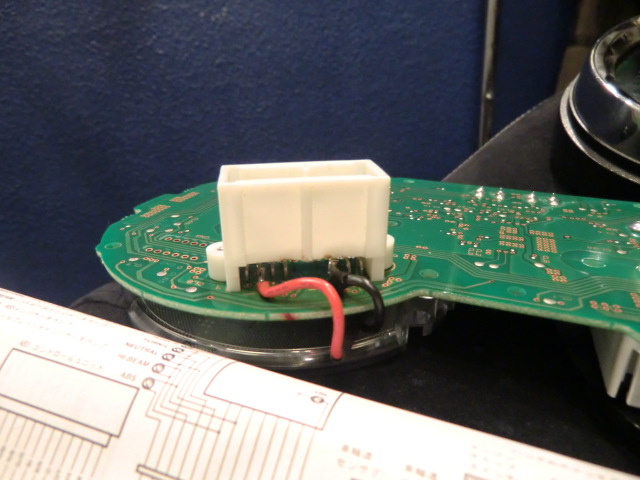

続きです。

電源用の赤と黒線を繫ぐ。これもスズメッキ線と同じ要領で。

プラス側にCRDを並列に2つ入れる。

2つ半田づけするのが難しいので、先につけた方が下に落ちないように空中ではなくCRDを台に転がしたままにして動かないようにしてやるといいです。

そしたら、CRDのところを収縮チューブで覆ってやる。

次。

メーターパネルを通って、光が針に届くように穴を広げる。

広げすぎると穴が見えて格好悪いので調整しつつ。ここも遮光のために断面を黒く塗装しておく。

配線が逃げるスペースすらないので、配線が通せるようにリューターでアクリル土台を削っておく。

それで仮組みしたのが↑。

さらに遮光するために、裏面にテープを貼り付けています。

・・・ほんとは、ここまでやってからCRDを取り付けた方がいいと思います。取り回しの関係で。

せっかくなので仮点灯してみると。。。

おおっ!やった!!

かっ、格好いいぃ〜〜〜!

(≧∇≦)フ゛ハハハ!

・・・ちょっと明るすぎたかな。

でも針って回るからなー。回る角度考えるとLED3つくらい欲しいような。

2つでもいいかもしれないですね。

ここまで出来たらもうちょっとだ!

次は電源をどこから持ってくるか、ですけど・・・

メーターの外から、普通の電装品のようにキーオンで12V流れるラインから持ってきてもいいけど、メーター外すときが面倒くさいと思うんです。

だってさ、いちいちその線を引っこ抜かなきゃいけないわけだし。

そもそもそんなに頻繁にメーター外さないよ! っていう方は気にしなくてよいと思います。。

というわけで、テスターを使って車体側カプラーを1つ1つチェック。

キーオンで12V流れるのは。。。

メーター上から覗いたところ。左から2番目がそうです。

配線の色でいうと、O/G(オレンジメインの、緑ストライプ)です。ホーンなんかと同じラインですね。

ちょっとカプラー焦がしてしまった。。。修行不足です。

あとはアース側ですが、

アース線もハンダ付けしました。配線の色でいうとB/W(黒メインの白ストライプ)です。

サービスマニュアルを見て確認していますが、1250だと位置が違うかもしれません。

1200にはFIインジケーターとか無いですからね。同じ1200でもABS無しだとABSインジケーター無いですし。 05までだとそもそも形状違いますしね。

これで 完成!

・・・やっぱり針明るいな〜〜。

キーオンで 針スイープ & GSF!!

最後に、今回使った工具を紹介します。

握りモノのKNIPEX、スウェーデン鋼のBAHCOと言えばどちらもめちゃくちゃ有名ですが、やはり有名なだけあってとても良いです。

特にニッパーは使用頻度が高いと思いますので、一度良いものを買って長く使うのをお勧めします。

スポンサードリンク

その4に続く

HOME > BANDIT1200の部屋 > メーター周りをいじってみる その3