このページではみやつこのお買い物バイク、アドレスV125のカスタムを紹介します。

三相交流化により発電能力アップ

(2020/01/02)

スポンサードリンク

目次

1.きっかけ

2.三相交流化に向けての作戦

3.事前準備

4.作業1 配線変更

5.作業2 ステータコイル交換 & お試し

6.作業3 マグネットローター加工 & 交換

7.アイドリング調整と測定

きっかけ

アドレスV125にHID装着するときに避けては通れない道。

それは電力不足。

・・・

・・

えー、、実は前にもまったく同じことを書きました。

すでに9年前という事実についていけないみやつこですが、2011年当時同じことを言って全波整流化を敢行しました。

その後、全波整流自体は何も問題なく使えているのでモダンレクチの耐久性も問題ないことがわかりました。あまり距離は乗ってないですけど。

最近、アドレスV125の社外パーツが廃番やら在庫なしで出なくなってきたこともあり、アドレスV125リフレッシュキャンペーンと勝手に銘打って色々と全体的に見直しをかけています。

このタイミングを逃すと、もうパーツが手に入らなさそうなのでね。

で、だ。そこでなんとかしたいのは、やはり電気足りないという件。

全波整流で解決したんじゃないの??と思われるかもしれませんが全波整流では確かに直流の電気は増えるものの、それでもギリギリの容量なのです。

目安として、灯火類全部LED化、余計な電装は付けない、くらいストイックな状況でぎりぎりHIDを賄えるくらいです。

しかしみやつこのアドレス君は電装色々付いてるもので、、、ちょっと欲張るとまったく足りぬ。

リフレッシュキャンペーンで、スイッチ類をLED発光、ヘッドライトを新作(ポジションとかシリコンラインLED追加)、USB電源取り出しでスマホ充電、ナビ、などなどやっており、気づくと電気がどんどん使われていくわけです。

できたら電熱ジャケット、電熱グローブとかも使いたいし。。

そこで、ついに三相交流化に手を出しました。

ここで言っている三相交流っていうのは、同じ電圧の正弦波の交流(単相交流)の位相を120度ずらして3組重ねたものです。

単相→三相だから発電量三倍!ってわけではないはずですが、コイルの数が多いので2倍くらいにはなると思われる。

先人たちの知恵を拝借しつつ、不明なところもあったので試行錯誤しながらやってみました。

三相交流化に向けての作戦

ネット検索すると大変ありがたいことに、2011年当時やり方を見つけ出している方がいらっしゃる。

これを書いている今は2020年だしアドレスV125もとうの昔に廃番ですから、需要のある時期は過ぎまくってますが私の整備記録と自己満足のために書いています w

過去の方々の情報を参考にさせていただきつつ、少し加筆するとこんな感じ。

・ステータコイルはK9の物に交換

・レギュレートレクチファイアは三相交流用の物(K9用でOK)に交換

・K5の純正マグネットローターをそのまま使うと発電しない

・K9の純正マグネットローターは使えない

→点火方式が異なるため点火位置用の出っ張り形状が違う。

K5〜K7はCDI点火、K9以降はフルトランジスタ点火。

・GSR125っていうアドレスV125を流用してると思われる台湾スズキのスクーターのマグネットローターを流用加工する。ただしGSR125NEX(FI)はダメ。キャブモデルの物を使う。

らしいのですが。なぜK5の純正マグネットローターだと発電しないのか?

気になる。。。

後で写真を張りますが、K5, GSR125, K9のマグネットローターは内径外径ともにまったく同じ。

K9ステータコイルにすると、エンジン側に数mmオフセットされるらしくその位置関係の違いが怪しい?という話も見かけます。

アドレスV125のパーツリスト見ると、クランクシャフトカバーの品番がK5〜K9で異なっているのでカバーでオフセットの差を吸収してるのかも?

ということで、

K5クランクシャフトカバー + GSR125マグネト(加工) + K9コイル + K9レギュレク

を目指すわけですがその前に、

K9クランクシャフトカバー + K5マグネト + K9コイル + K9レギュレク

という組み合わせでも試してみることにします。

事前準備

下記を準備しました。お試し用も含みます。

1.アドレスV125(K9)のクランクシャフトカバー

スズキ品番:11351-33G20

ヤフオクで購入。上述したお試し用なので無くてOK。

2.クランクシャフトカバーガスケット

スズキ品番:11483-33G00

3.アドレスV125(K9)のステータコイル

スズキ品番:32101-33G60/ 台湾スズキ品番:32101-D33G70-H000

4.アドレスV125(K9)のマグネットローター

スズキ品番:31792-33G00

不要。カバー周りパーツセット(ヤフオク)についてきただけ。

5.アドレスV125(K9)のレギュレートレクチファイア

スズキ品番:32800-19B11

6.ヤフオクで売ってたV125S用のレギュレク(社外)

ヤフオクで5番のK9レギュレク見つける前に買ってしまっただけ。

形式さえ合えばいいのでAmazonで売ってる5極タイプのレギュレクでいけるはず。

そっちの方が安いし。

7.GSR125(UT125,キャブ)のマグネットローター

台湾スズキ品番:32102-D09H00-H000

8.配線用小物

・250型6極カプラ

・250型4極カプラ

・250型3極カプラ

・ハーネスチューブ

・1.25sq配線コード5m

次に必要な工具。今回は結構道具が大事。

画像商品リンクはみやつこが使用したもの or お勧めです。

・インパクトレンチ

・インパクト用22mmロングソケット(中空になってるやつ)

・インパクト用14mmソケット

・(インパクトレンチがない場合)プーリーホルダー

・アドレスV125用 フライホイールプーラー

・17mmと26mmのメガネまたはスパナレンチ for フライホイールプーラー

→26mmはさすがに持ってなかったのでモンキーレンチで代用。

・ユニバーサルホルダー

・ホイールバランサー

・ホビーグラインダ

・ドリル + 8mmの金属用ドリル刃

・オイルストーン

インパクトレンチはマグネットローターを外すのに使います。無くても何とかなるかもしれませんが、あったほうが楽ちん&確実。

無い場合は、プーリー、フライホイールホルダを使ってマグネットローター(フライホイール)の周り止めをして、通常の22mmディープソケットもしくはオフセットの大きいメガネレンチで代用可能だと思います。

フライホイールプーラーは、デイトナガレージとかの汎用品は形状、サイズ合わず使えないように見えるので専用品を準備するのが無難です。

作業1 配線変更

三相交流化には大きく3つの工程が必要です。

まず配線の変更、次にステータコイルの交換、そしてマグネットローターの加工と交換、です。

ということでまずは配線の変更から。

あ、そもそもなのですが全波整流化のタイミングでテール、ヘッドライトはすでに直流化してあります。

下準備としてフロントカウル、アンダーカウルを取り外します。

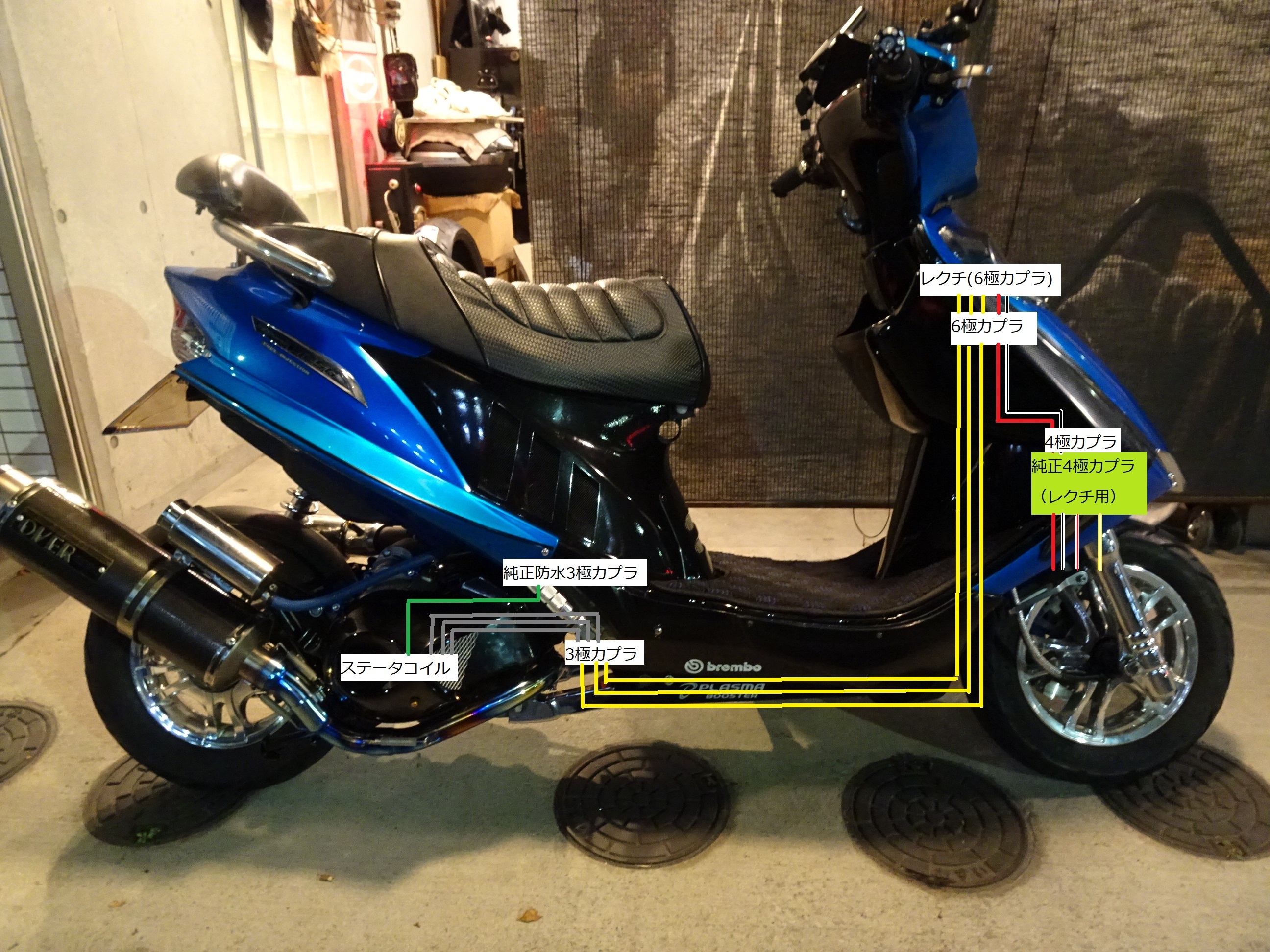

配線の全体図はこんな感じです。

※上絵では背景の関係から、ステータコイルから出ている3本は本当は黒ですがグレーで描いています。同様に純正4極カプラからでているラインは本当は黒/白(黒ケーブルに白ライン)ですが白/黒(白ケーブルに黒ライン)として描いています。ご注意を。

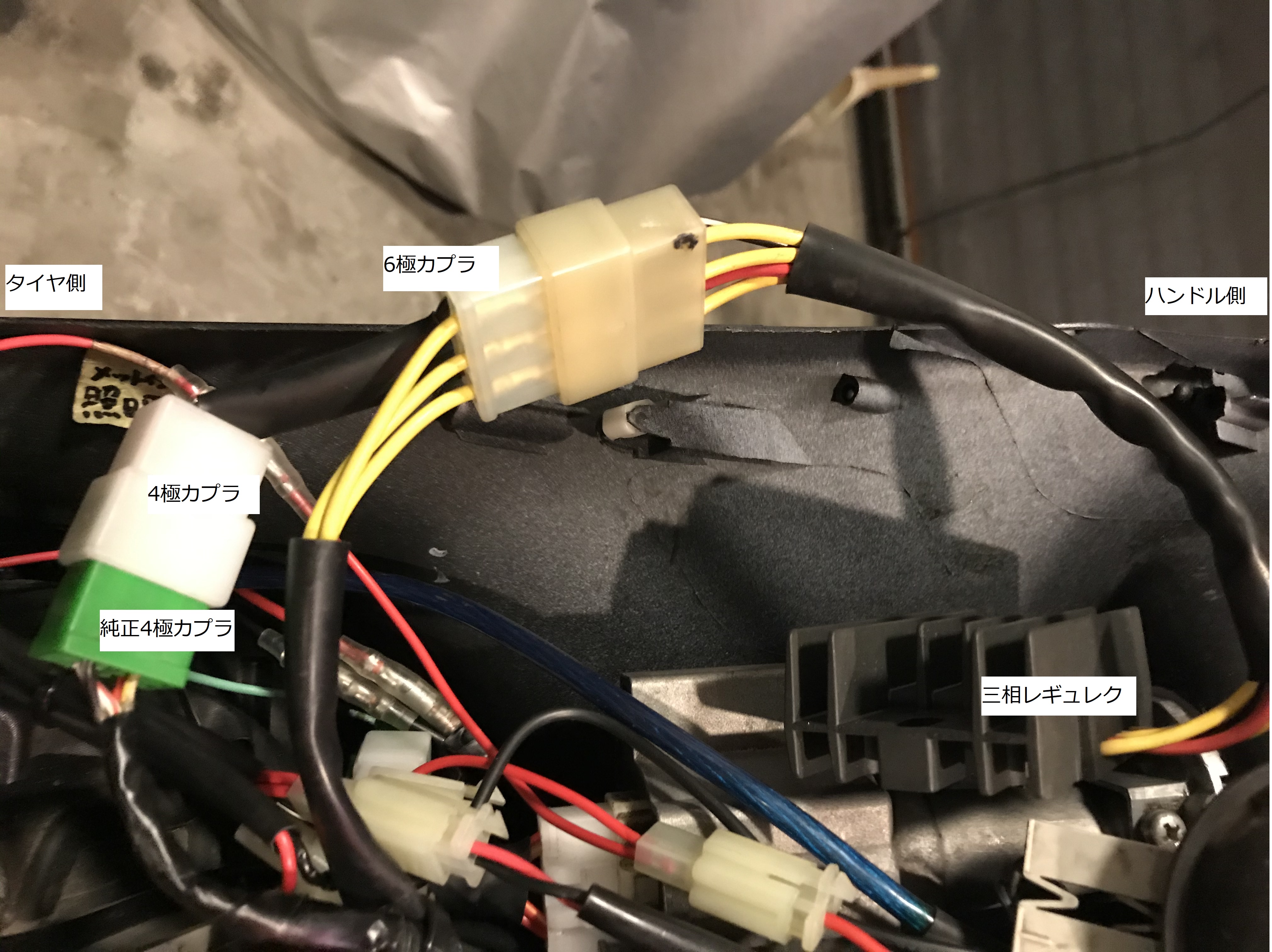

まずは簡単なところで、全波整流用のレギュレクから純正4極カプラ(緑色)を取り外し、三相交流用の物に交換します。

上図は社外のアドレスV125S用レギュレクですが、見た目や配線はK9とほぼ同じです。

レギュレクはフロントカウル内、キーシリンダ横にあります。

配線はまだしません。まずは固定だけ。

次に全体図の3本ある黄色線のところを準備します。これは、K9コイルから取り出した交流3本をレクチに運ぶための物です。

ある程度電流が流れるので太めの配線を使います。準備のところに書いた1.25sq、もしくはそれ以上の太さの配線を3本用意して、ハーネスチューブを通します。長さはファンカバーのあたりからレギュレクまで届くように。

右タンデムステップ裏あたりから、車体下側を通してフロントカウルのレギュレートレクチファイア用純正4極カプラ近く(キーシリンダのすぐ横あたり)まで運びます。

アンダーカバーを外しているので配線は問題ないはず。

右タンデムステップ裏側から出ている側の黄色3本を3極カプラ(オス)で下記のように加工します。

フロントカウル側を加工していきます。

実際の配線は上図を参照。

純正4極カプラに来ている赤ラインと黒/白ラインを取り出すために、4極カプラを使用します。

この純正4極カプラには白/赤と黄/白も来ていますがこれらは使いません。この2つは単相交流用の配線です。

補足:

黄/白は交流電源としてヘッドライト、テールランプに使われているので、もしこれらの直流化が済んでいないのであればどこかで黄/白に整流後の直流(ACCオン)を接続してあげると、わざわざヘッドライトとテールを個別にACCオン12Vから分岐しなくても黄/白自体がACCオン12V化するのですべて直流化されます。

キーシリンダからACCオン(オレンジ/黒)を取り出して、それをこの4極カプラの黄/白に入れる感じですかね。

みやつこはこの加工はやっていません。直流化済みだし、キーシリンダカプラに割り込ませる用カプラと、レギュレータのとこに割り込ませるカプラがくっついちゃうのが嫌だったので。

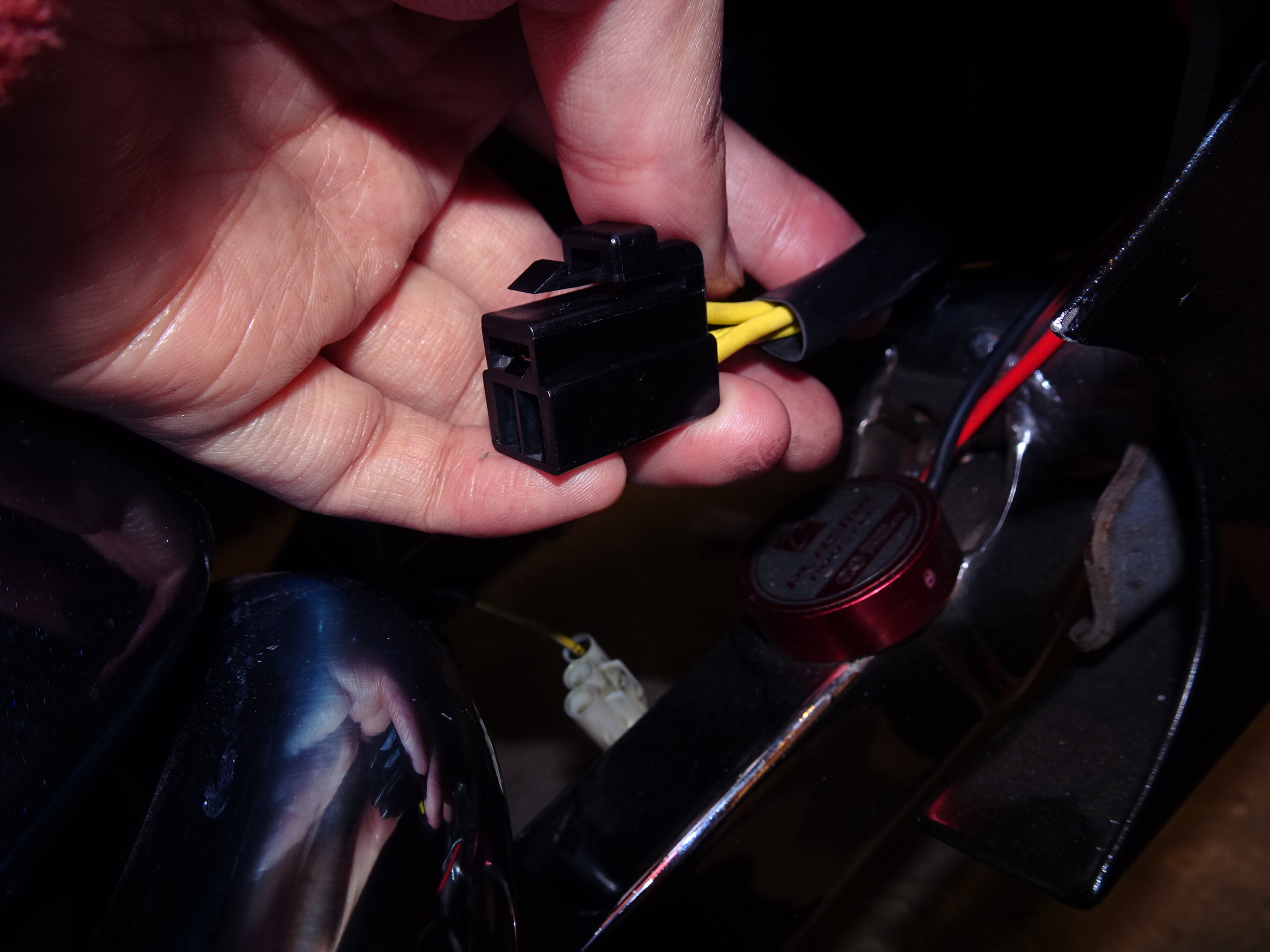

4極カプラからの赤、黒/白ライン、およびタンデムステップ裏から持ってきた黄色線3本を6極カプラに加工して三相交流レギュレクに繋ぎます。

これで配線変更は完了です。

作業2 ステータコイル交換 & お試し

では次にK5の単相交流用コイルをK9の三相交流用コイルに交換していきます。

最初にエンジンオイルを抜きます。

そしてファンカバー、ファン、ファンホルダ(金属の円盤)、クランクシャフトカバーを外します。

このあたりは全波整流化を参照してください。

今回は、ファンホルダはユニバーサルホルダではなく14mmインパクトソケット + エアインパクトレンチを使用。

さて、ここで例のお試しを。

K9クランクシャフトカバー + K5マグネト + K9コイル + K9レギュレク

の構成です。

左がK9のカバーで、右がK5のカバーです。

見た目はほぼ同じですね。

明らかに違うのは、マフラー固定用のボルト穴2つのサイズが、K9の方が大きいです。K5はM8でK9はM10なので、K9カバーを使う場合はマフラーステーの固定に少し加工が必要になります。

今回はお試しなのでとりあえず仮で固定。

カバーから単相ステータコイルを取り外しますが、コイルはボルト3本、ピックアップ部分はボルト2本で留まっているのでこれを外す。

そして単相ステータコイルから伸びているケーブルをたどると、右タンデムステップ裏あたりに3極防水カプラがあるのでそれを外す。そうすると完全に単相ステータコイルが取り外せます。

三相交流用ステータコイルをカバーにセットして組み込みます。組み方は単相交流ステータコイルとまったく同じ。

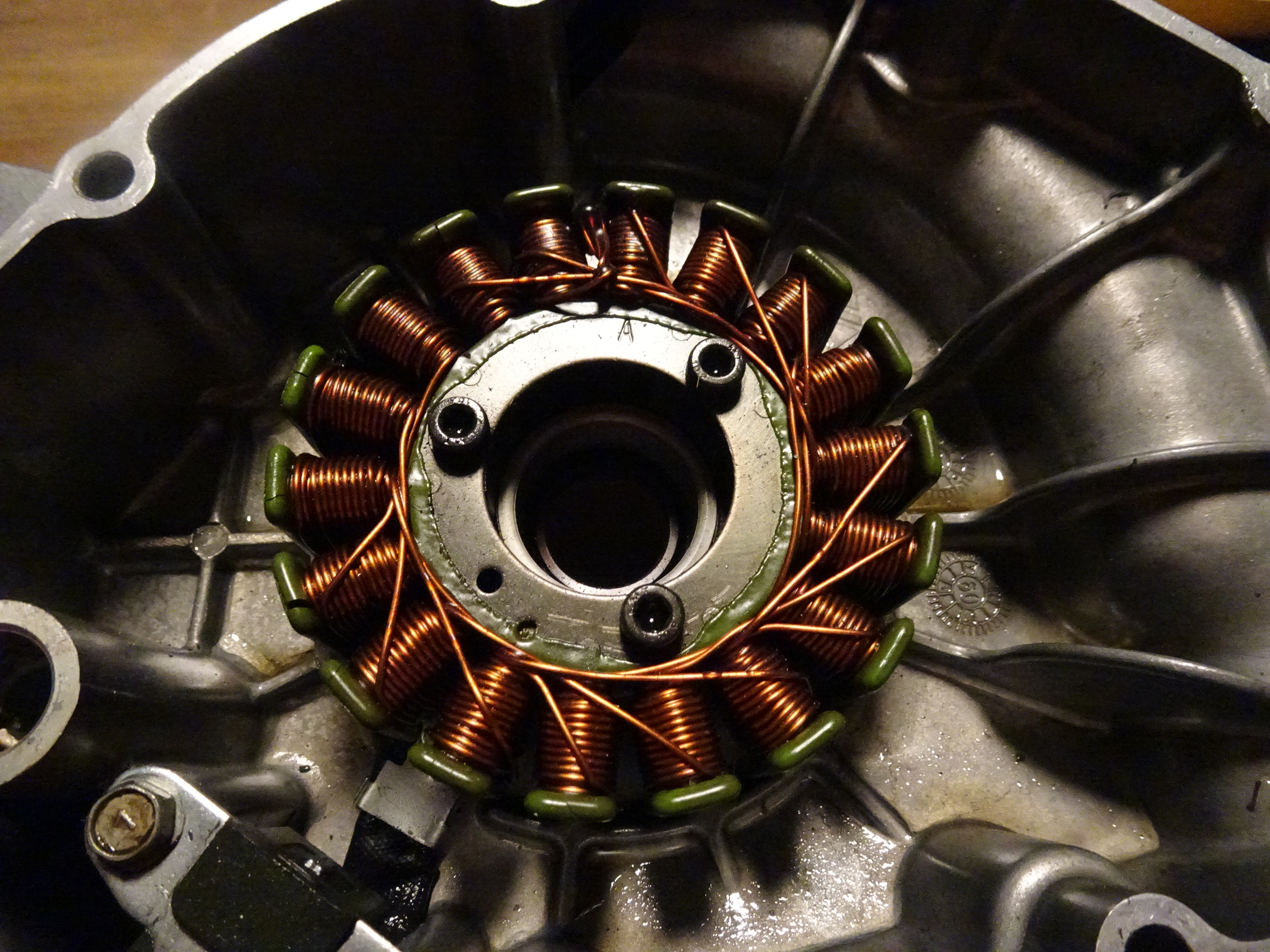

見るからにコイル巻いてある塊?の数が多いですね。単相交流は8個でこれは18個あります。

三相交流ステータコイルのケーブルを加工します。

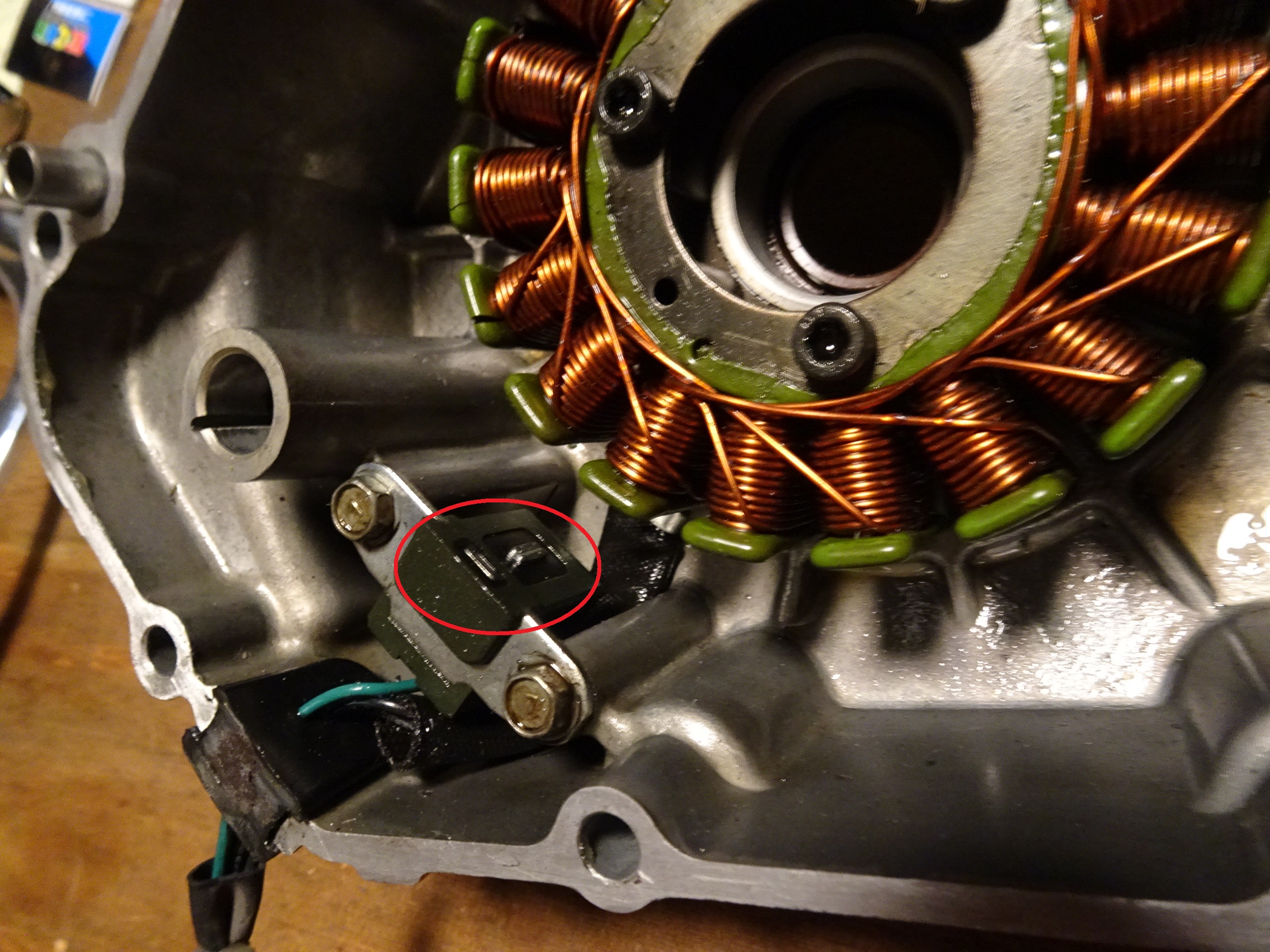

こんな感じになっているはず。ここから黒い1極カプラを加工していきます。

先ほど抜いた単相コイルの先端についている防水3極カプラを'カプラ外し'工具で取り外します。

そして、三相コイルの1極カプラ側を切断し、防水3極カプラに挿入できる端子に交換します。

みやつこは防水端子の予備は無かったので、下記のように単相コイルのケーブル先端をカットして三相コイルのケーブルに半田付けしちゃいました。

ちなみにこの三相コイルの線(写真だと緑色)は回転数信号用のラインです。

車体側防水3極カプラに入っている茶色線とつながるように一番左に挿入。

そのほかの2か所は、オリジナルは単相交流用の黄/白、白/赤なので使いません。

ここまで出来たら、防水3極カプラ同士を接続。

さらに先ほど作った黄色線3本の黒い3極カプラと、三相コイルの3極カプラを接続します。

あ、ちなみにコイル側の黒い3極カプラはK9純正と台湾スズキ純正で少し形状が違いました。台湾スズキの方だとそのまま使えたのですが、合わない場合は黄色3本線に付けたカプラのメス側に付け替えてください。

オイルストーンとオイルを使って、三相交流コイルを組み込んだK9クランクシャフトカバーの面取りをします。

オイルストーンにオイルをつけて、平面をカバーの外周淵部に当ててシャリシャリ磨きます。

へばりついたガスケットをスクレーパーで削った傷や、ガスケットの残りカスがこの作業によってきれいになります。

そして新しいガスケットを使い、カバーを元通りに組み付けてからエンジンオイルを投入。

なお、トライ&エラーが必要なことはわかっていたのでみやつこは抜いたオイルを再利用。成功したあとで新品オイルに入れ替えました。

さて、エンジン始動!!

結果は・・・・・

・・・発電しません。

黄色線のところをテスタACモードで測定するも、ほとんど電圧が来ていない。。

ということは、だ。やはりマグネットローターに秘密があるみたいですね。

というわけで。

再びオイルを抜いて、カバーを外して、ステータコイルをK5のカバーに付け替えました。

作業3マグネットローター加工 & 交換

見事にお試しは失敗したので、おとなしくGSR125のマグネットローターを使うことにします。

まず純正のマグネットローターを外していきます。

いきなり難易度高めなのが下図の22mmナット。

事前準備のところにも書いていますが、工具をいろいろ駆使して外します。

シャフトがあるので、ロングで中空のソケットが無いと外せません。しかもローターは回ってしまうので回り止め必須。

そこで、22mm ディープソケットを使います。

みやつこはこれを買いにファクトリーギアに走りました 笑。

インパクトがない場合は、プーリーホルダでローターの回り止めをしてからこの22mmナットを外す。

無事に外れたら、次はマグネットローターを引っこ抜くわけですが、、、

ここはフライホイールプーラーが必要です。

これと、17mmレンチ、26mmレンチを準備。26mmレンチは持ってなかったのでモンキーで代用。

このプーラーをローターに取り付け、プーラーの真ん中のボルトを左回しにしていくとガコっと外れます。

次に、GSR125マグネットローターを加工していきます。

これがGSR125のマグネットローター。

加工内容はこんな感じです。赤斜線で囲われた部分をホビーグラインダで削る。

点火タイミングのための出っ張りなので、慎重に加工します。

ある程度削れたら、途中からは棒ヤスリで手削り。

補足:

ここの出っ張りを、コイル側についているピックアップ(下図)で検知して点火させているわけです。ちなみに2気筒エンジンの場合はこの出っ張りが横にずれて2つ並び、ピックアップ部も2つになります。

加工後はこんな感じです(下図)。んー、まぁ70点ってとこですかね。

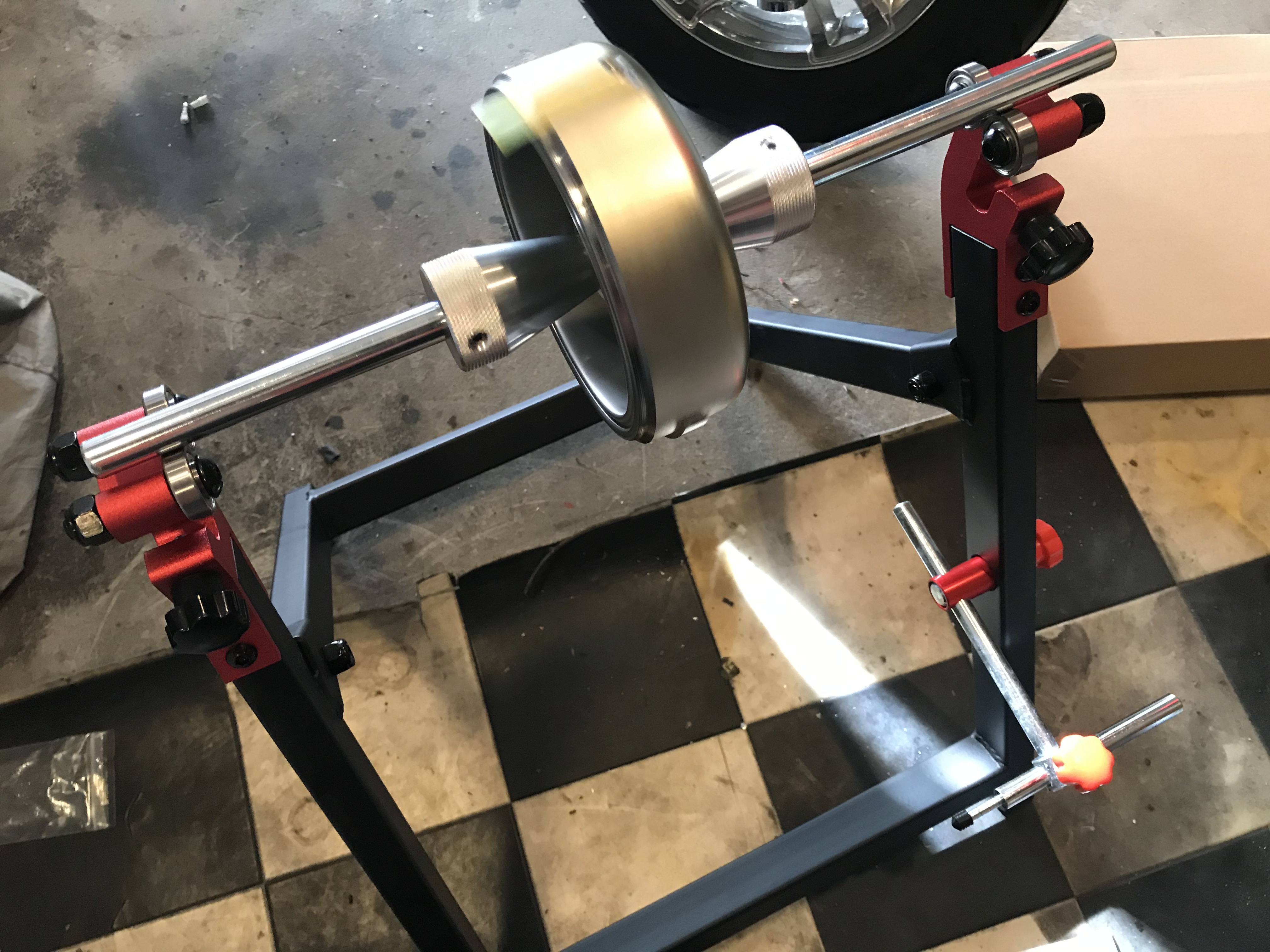

そしたらマグネットローターのバランス取りをします。

タイヤのバランス取りに使うバランサーにセットしてぐるぐる回し、一番重いところを見つけたら8mmドリルで削りこんでいき、均一に回るようにします。

みやつこはタイヤ手組み用に買ったDRC製のバランサーを使用。評判がよかったのでこれをチョイス。

ドリルで削る場所に気を付けてください。オリジナルですでに外周に丸くへこんでいるところがあるので、それに沿って削って調整していきます。

下記は失敗したやつ。勢いあまって?ピックアップが通るライン上に穴を開けてしまいました。仕組み的には大丈夫なような気もするのですが、組み込んでからモヤモヤするのは嫌だったのでもう一つ新しいローターを買いました。。。

ここで少しローターの比較を。

左から、K5、GSR125、K9です。K9はパーツを外し切れていなので少し形状が異なって見えますが、これら3つは内径、外径ともにまったく同じです。K9は点火時期用の出っ張りがポツポツと一定間隔に短く付いています。

K5マグネットローターの重さは1160グラム。

なんとGSR125加工後ローターの重さも1160グラム。偶然。

では、加工したGSR125マグネットローターを取り付けていきます。

マグネットローターのシャフト穴部分には切り欠きがあるので、それとシャフトの突起が合うように挿入。

そのままでは入っていかないので、ナット(22mmのやつ)を締め込んでいきます。

ユニバーサルホルダで回り止めしなががら手締めで行ける気がするのですが、みやつこはインパクトの最弱モードでガコっと締めちゃいました。結構パワーのあるインパクトなのですが、5、6回転しないと入っていかなかったです。

ここまでできたら、例のごとくシャフトカバーにガスケットつけてもとに戻し、エンジンオイルを投入します。

アイドリング調整と測定

エンジン始動すると、、、、まずアイドリングが安定しません。

というかストールしました。

少しアクセルをあおっておくと、アクセル戻してもアイドリングはする感じ。

なので燃調コントローラーとかスロポジで調整しました。

これで普通に始動しますが、以前よりは安定感が落ちているので何か対策を考えていきます。

走行は普通に問題なくできますが、なんかパワーが少し落ちた・・・かも?

単にマグネットとコイル部分の抵抗が増えたからなのか、点火時期の加工がうまくないのか・・・?

まずは抵抗増えた部分と相殺するのに軽量クーリングファンでも投入してみようかな。

燃調とかも引き続き調整していきます。

[以下追記]

しばらく調整しながら乗っていたのですが、だんだんとエンジンがかからなくなってきました。

不思議なことに、バイクに体重をかけてエンジンをスイングさせるとかかったりする。。

でもある日ついにかからなくなり、本腰入れて調べたところどうやらBLUE Lightningのi-CON mini(いわゆる燃調調整)が壊れているようで、こいつが悪さをしていることが判明。

武川の燃調コントローラーもあるので、取り外すのが面倒でそのままにしていただけなので取り外してみたところ・・・

なんと、あっさりと問題解決!

アイドルはきっちりと安定し、パワーも出ています。またその後数年乗っていますが特に問題はなく、三相交流化による弊害は無かった、という結果です。

たまたま三相交流化の作業をしていたタイミングで壊れてしまったのか、作業中に何か燃調コントローラを壊すようなことをしてしまったのかは分かりません。

[ここまで追記]

そしてそして、、、肝心の発電。

これは大成功!!です。

測定結果を見ていきます。

バッテリー電圧

キーオン状態

アイドリング

アイドリングでHID(35w)オン

アイドリングでHID(35w) + ナビ(ゴリラ) + スマホ(iPhone7)

見てのとおり、まだ余裕がありそうです!!

全波整流の時は、HIDオンするだけで電圧がぐんぐん下がり、12.3v〜12.1vくらいまで落ちました。走行時でも12.7v程度までしか上がりませんでした。全波整流やった当時より電装増えてるせいもあります。

半波整流状態だと・・・まぁ言わずもがな。

でも! これなら電熱装備もいけちゃうな〜〜 ( ̄ー ̄)ニヤリ