リアブレーキキャリパーをオーバーホール

スポンサードリンク

きっかけ

今年(2012年)の12月で3回目の車検を迎える我がBandit1200S 油冷ファイナル。

走行距離は36,000kmくらいです。

前回の車検から10,000kmしか走ってないですが、順調に色々劣化しています。

車検の前ということで良い機会なので、ブレーキパッドすら交換したことのない

リアブレーキキャリパーをオーバーホールすることにしました。

でも、ただオーバーホールするだけじゃつまらんという欲が出てしまい、

キャリパーのアルマイト加工もやってみましたので紹介します。

キャリパーの取り外し

オーバーホールとは、パーツをバラバラに分解して

清掃、注油、磨き、劣化パーツの交換をすることです。

機械式時計とかでもよく出てくる単語ですね。

さて、というわけなので車体から取り外さないことには始まりません。

まずはブレーキフルードを抜き取るところからです。

車体右のカバーを外すとこんな感じのタンクがあります。

作業の前に、湿らせたウエスでタンクの周りを囲んでおきます。

フルードが塗装面に垂れると悲惨なことになりますので (^^;

フルードは親水性が高いので、水が効果的です。

そしたら、これのフタとダイヤフラム(ゴムのやつ)を取り外して、

注射器などでタンク内のフルードをすべて吸い取ります。

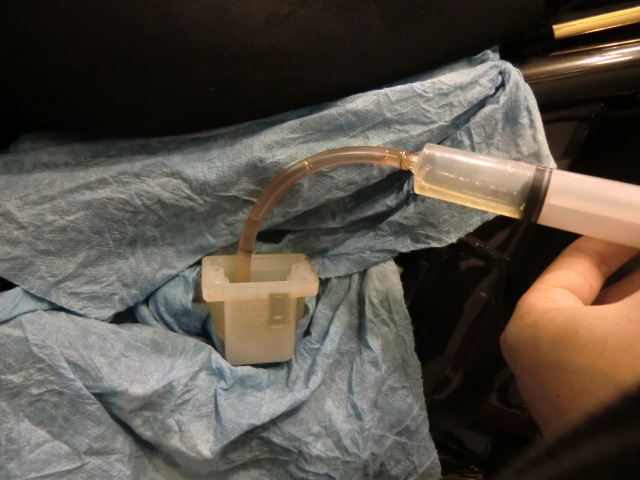

次にキャリパー側からもフルードを抜きます。

ゴムのキャップが付いているブリーダーボルトに注射器付きのパイプをを取り付けて、

ブリーダーボルトを緩めます。ここは8mmのスパナかメガネですね。

緩めた状態でリアブレーキのペダルを手で押しこみながら注射器を引くと

簡単にフルードが出てくると思います。

ある程度吸い取れたら、ブリーダーボルトは締めておきます。

次にキャリパーを車体から外します。

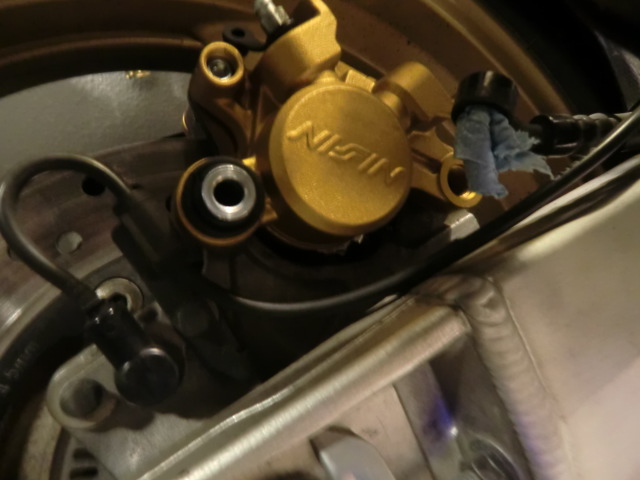

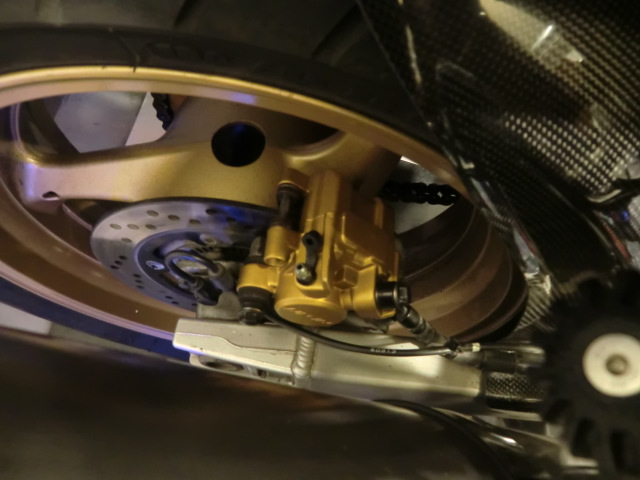

ちなみに、上の写真の矢印が先に書いたブリーダーボルトです。

赤丸の2つのボルトを抜き取れば、キャリパーは外せます。

ただし、ここはサイレンサーの真横なので狭いですよ。

そしてこのボルトはちょっと固いです。

みやつこはブレーカーバーとショートソケットで緩めてから、ラチェットで回して外しました。

ストレートのメガネレンチとかだと、スペースの関係で外せないかもしれません。

一応みやつこが使っている工具を紹介しておきますね。

ブレーカーバーは、KTCが手ごろでいいかなと思います。(一番左のやつ)

これを持っていると、固く締まったボルトでも怖くなくなりますよ。

ショートソケットはスナップオンを押しておきます。

別にその辺で売ってる適当な奴でもいいですが、スナップオンのソケットは

他メーカーと比べて薄く小さく出来ていてかつ丈夫です。

ソケットは小さいに越したことないです。

ソケットならスナップオン。

一番右のラチェットはヘッドが360度回転するので、ものすごく自由度が高く

狭い場所での作業が多いバイクのメンテナンスにもってこいです。

というかこれ1つ持っていれば、素人レベルなら他は要らないのではないでしょうか。

さて、つい工具の話に熱くなってしまいましたが(笑)、次行きますね。

キャリパーの分解

無事に取り外せたら、キャリパーをバラバラにしていきます。

あ、キャリパーサポート前側に金具(パッドスプリング)が付いてますので、

キャリパーを外す時に落として無くさないよう気を付けてください。

写真ではブレーキパッドが付いたままですが、スライドピンを抜いて外しておいた方が良いですね。

そしたら、上の写真のようにブレーキピストンプライヤーを使用してピストンを抜き取ります。

片押し1ポットなので楽で良いですね。

ちなみにこの工具はロック機能付きを推奨します。

握りながらピストンを回しつつ外に引っ張り出すのが結構しんどいのです。

手の握力だけだとツライですが、ギリギリの位置でロックさせてからやると簡単です。

限界まで握ってロックするのがコツです。

中途半端だとロックの意味が無いので。

メール便発送 送料160円! Newロック付き キャリパーブレーキピストンプライヤー |

ピストンが外れたら写真の赤丸の金具(パッドスプリング)を外します。

手で簡単に外れますが、向きを覚えておいてください。

シールを外します。

手でも外せますがこういう先が丸いピッキングツールがあると便利ですよ。

シールはダストシール(細い方)とピストンシール(太いほう)があります。

これは基本的に交換するので、新しいのを用意しておいてください。

はい。全部外せました。

外せたら、全部のパーツをサビを取って綺麗に磨きます。

ゴムブーツとスライドピンは、取り付けるときにシリコングリスを塗ります。

ここだけに限らず、ゴムのパーツはシリコングリスを塗っておくと劣化が遅れて長持ちしますよ。

ブレーキレバーの根元とかインシュレーターとか、探せばたくさんゴムはあるので

気づいたときにシリコンスプレーを注入しておくといいと思います。

これで元通り組み立てればオーバーホールとしてはOKなわけです。

アルマイト加工

無事にキャリパーを分解して単体パーツにすることができたので、

アルマイトを行える状態になりました。

ブログに書いた内容と少しカブりますが、アルマイトの作戦は以下の通り。

アルマイトする方法としては、

1.自分でアルマイトする

2.業者に頼む

という2パターンになると思います。

レッツアルマイトなど、アルマイトのDIYキットがいくつか発売されているので

それらを使えば意外と手軽に自分でも実行可能。

しかし、費用対効果により2の業者を選びました。

説明すると、リアキャリパー単体をアルマイト加工するのをブレンボキャリパーアルマイトで

有名なコーケン(光研)に見積もってもらったところ、7000円との回答。

しかし、DIYのアルマイトキットは、キット + その他必要なものを買うと、

15000円以上かかってしまいます。

さらにみやつこは素人ですから、仕上がりにも若干の不安があります。

アルマイトしたいパーツがたくさんあって、かつ同じ色ならば

DIYの方がいいかもしれませんね。

そういうわけで業者にお願いするのですが、業者もたたくさんあります。

コーケンの7000円というのが指標っすね。

実績もある程度ありそうで、かつコーケンより安いところという条件に

合致したのが、ATOMIC RUNというヤフオクでよく見かけるところでした。

お値段は3500円です。およそ1週間くらいで届きました。

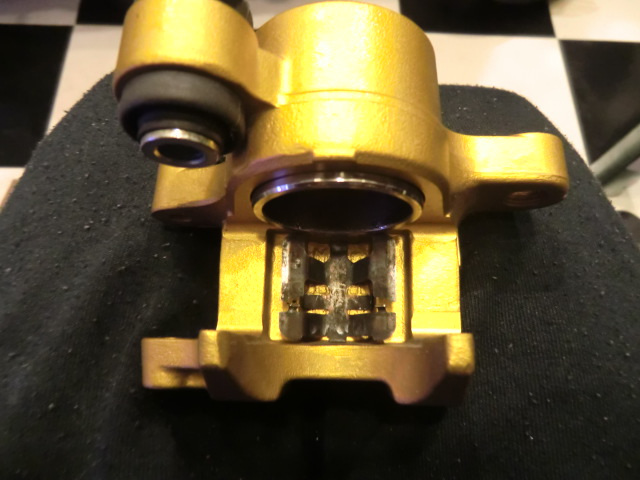

これがオリジナル。

どうせアルマイトするし、と考えてNISSINの文字を削ってみました。

これがアルマイト後。

フロントのブレンボキャリパーと合わせてゴールドにしました。

純正っぽいですね。

細かいところまで見ても、なかなかの仕上がり。対応も丁寧でしたのでお勧めできます。

キャリパー組み付け

では、さっそく組み上げていきます。

と言っても、外す時と同じことをするだけですので難しいことはないです。

新品のシールをブレーキフルードにつけておきます。

そしてそのままフルードを拭き取らずにはめ込む。

ピストンを入れて、ゴムブーツやパッドスプリング、ブリーダーボルトを取り付ける。

ブレーキパッドの裏側にブレーキグリスをピストンが当たる部分に塗っておく。

スライドピンも忘れずにグリスアップしておきます。

車体にキャリパーを組み付けます。

リアキャリパーは、パッドが片側でしか固定されていない構造ですので、

パッドの前側は車体のキャリパブラケットの金具にハマるように注意して取り付けます。

ここは意識してやらないと、キャリパーからパッドがスコッと抜け落ちてしまいます。

ちょっと言葉だけでは分かりにくいと思いますが、実際にやってみると嫌でも分かりますので大丈夫です(笑)。

あとはブレーキフルード入れてエア抜きするだけです。

オイルラインが短いせいか、かつて無いほどものすごく簡単でした。

そうそう。実際に走る前に、きちんと効くかどうかちゃんと試すのを忘れないでください。

スポンサードリンク